1.元祖メニューのお店は、長寿のお店

以前、このブログで江戸時代から営業している老舗飲食店について書きました。ニッチなメニューで生き残っているケースがいくつかあるというお話しでした。

今回は、元祖メニューのお店について調べてみました。なかなか面白い発見がありました。やはり、長寿です。注目すべき点は、連続的に元祖メニューを出しているお店があることです。

すべてのメニューの元祖を調べることは、とてもとてもできません。なので「元祖メニューのお店が必ず長寿」とはいえません。しかし、その傾向にあるようです*。元祖メニューはブランドになるからです。競合するお店は、歴史をさかのぼって元祖の地位を奪うことはできません。元祖メニューのお店になることで、たったひとつのニッチなポジションを確保できます。飲食店のニッチ・マーケティング戦略の成功事例だと思います。

ここで、元祖メニューの出典について、あらかじめお伝えしておきます。今回の原稿については、菊池武顕氏の『あのメニューが生まれた店』(平凡社 2013年。以下『あのメニュー』とします)を参考に記述させていただきました。紹介している元祖メニューは、明治元年(1868年)から昭和59年(1984年)までに誕生したものです。全部で53店。それぞれのお店の方の話などをていねいに取材されていて、読みごたえのある本です。

元祖の根拠については、明治、大正、昭和初期のものは明確な根拠がないものもあります。したがって、他の資料や書籍などでは違っている場合もあると思います。その点はご了承ください。

*『あのメニュー』で2013年までに取材されたお店53店のうち、2020年6月までに閉店したお店は3店です。50店が現在も営業されています。公式なデータを見つけ出せていませんが、一般に飲食店は、「10年続くお店は1割」といわれています。

2.どうやって、元祖のメニューはできたのか

『あのメニュー』には、元祖となった59のメニューについて、どのように生まれたのか詳しく書かれています。それぞれの誕生エピソードを、私なりに強引にですが分析してみました。おもに4つぐらいのパターンがあると思います。

(1)課題解決型

この本で紹介されている59のメニューのうち約4割の23がこのパターンです。課題解決の課題とは、基本的に売上げの向上です。その目的は、新規開店のため、さらに発展するため、経営危機を回避するためなどです。

石狩鍋は、北海道石狩の「金大亭」で明治13年に生まれました。地元の漁師料理をもとに、鮭だけでなく、当時、北海道で栽培が始まったばかりの西洋野菜のキャベツやタマネギを使っています。さらに、白みそや昆布だしなども使った豪華な鍋料理です。「金大亭」の創業時に看板料理として出されました。

冷やし中華は、昭和12年、仙台の中華料理店「龍亭」で誕生しました。中華料理は夏に売上が落ちるので、それをなんとかしようと考えて生まれたものです。ヒントは「たぶん、ざる蕎麦…」とのこと。麺つゆの改良、具材を千切りにするなど、現在のような冷やし中華のスタイルになるまでには、かなりの時間がかかったようです。

札幌名物、味噌ラーメンのヒントはお客さんが味噌汁に麺をいれたことから。「身体によくて、日本人が元気になる食い物」を求めていたご主人が、発酵食品である味噌のよさを生かし、昭和30年代の前半に完成させました。

「お店のために、なんとか人気メニューを作りたい」。「お客さんのために、おいしいメニューをつくりたい」。試行錯誤、創意工夫、あくなき追及などによって完成させ、人気メニューになったパターンです。

(2)食材活用型

お店で残った食材などを無駄にしたくないということから生まれたパターン。まかない食から生まれたメニューもこのパターンだと思います。元祖メニューの約2割がこのタイプです。

江戸前鮨の最高峰、トロの握り。マグロの脂がきれいに縞模様になった部位は、見ただけでもおいしそうです。しかし、明治、大正期までは脂っぽいと嫌われていました。魚河岸ではアブとよばれ、飲食店でネギマ鍋などで食べられていました。これを日本橋の「吉野鮨本店」が大正8年ごろに握りとして出しました。「常にアブを河岸で仕入れると悪いウワサになるから、ときどきしか出していなかった」というのも面白いですね。トロッとした味わいから「トロ」と名付けたとのこと。個人的に死ぬまでに4つぐらい続けて食べたいのですが、無理ですか…。

カツ丼は、早稲田の「三朝庵(さんちょうあん)」(2018年に閉店)が大正10年ごろ考案。近くの近衛騎兵聯隊(このえきへいれんたい)からの注文のとんかつが余って困ったことからです。親子丼をヒントに、学生さんの意見も聞きながらつくったメニューでした。

つけ麵は、東池袋「大勝軒」の伝説のマスター山岸一雄さんが、まかない食として食べていたもの。ゆでる際に残った麺を集めて、冷やしてラーメンの麺つゆで食べていたところ、お客さんから「俺にも食わせろ」の声で、昭和30年にメニューになりました。

食材活用型は、食べ物を粗末にしたくないという気持ちから生まれたメニューです。日本では、いま年間約612万トンの食品ロス*が発生しています。食べられるものが、食べられずに捨てられてしまっています。もったいない話です。捨てることに慣れてしまったいまの日本では、残り物の食材を使ってオリジナルのメニューをつくるのは難しいかもしれませんね。

*食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のこと。食品ロスは食品事業者から約328万トン、家庭から約284万トン出ています。出典:平成29年度 環境省+消費庁

(3)顧客満足型

お客さまの気持ちを大切にすること。つまり顧客満足度を高めることは、どんなビジネスにとっても重要なことです。必要は発明の母。意図してつくったわけではなく、お客さまのニーズに応えるという「制約」から生まれたメニューです。これも元祖メニュー全体の約2割ありました。

ふぐ料理。有名な話なのでご存じの方も多いかもしれません。誕生したのは山口県の「春帆楼(しゅんぱんろう)」。1895年の日清戦争の講和会議の場所として使われた割烹旅館です。『あのメニュー』から支配人手柴鋼太郎さんの説明の引用です。

「豊臣秀吉の朝鮮出兵の時、下関まで来た武士達がふく(山口県ではこう言う)の毒にあたったので、怒った秀吉が禁止令を出しました。以来、公には食べられなかったんです。明治20年の暮れ、海が時化て魚が獲れなかった日に、伊藤博文公が訪ねて来ました。女将のみちは、他の魚はないがふくだけはあったので、打ち首覚悟でお出しした。それを口にした伊藤公は『どうしてこんなに美味しいものを禁制にしておくんだ。調理さえ気をつければ大丈夫じゃないか』と。山口県知事に使いを出し、翌年ふく食が公許されました」

伊藤博文という権力をもつお客さまに気に入られたという偶然から復活して生まれた料理ですね。

長崎のちゃんぽんは旅館兼飲食店として陳順平氏が創業した「四海樓(しかいろう)」で明治32年に生まれました。陳氏が中国人留学生の身元引受人となっていて、その留学生のために栄養価が高く手軽にできる食事として考案したもの。陳氏の出身地、福建省の料理をアレンジしたもので、ちゃんぽんの語源も福建語の吃飯(しゃぽん=ご飯をたべる)からきているとのこと。

親子丼の元祖といわれているのは東京、人形町の「玉ひで」。明治24年ごろ、軍鶏鍋(しゃもなべ)の残りに卵をいれてごはんにのせてくれというお客さまの要望から。ドリアも昭和5年ごろ、横浜の「ホテルニューグランド」のシェフが体調のすぐれないお客さまのために、即興でグラタンソースとごはんでつくったメニューです。三重県津市の「千寿」から生まれた天むすは、昭和34年ごろ、天麩羅屋のご主人のために奥さんがにぎった天麩羅を入れたおむすびからでした。

大事なお客さまのために、困っている・苦労しているひとのために、と思う気持ちはオリジナルの新しいメニューをつくりだす大きなきっかけになるのだと思います。

(4)連続提案型

4つめは、連続的にメニュー提案があったパターンです。前述の(1)課題解決型の発展形でもあると思います。うまくいった、人気メニューができた、この調子で次も。というケースです。これも元祖メニュー全体の2割強あります。

東京・銀座の「煉瓦亭」。明治32年にポークカツレツを考案したお店として有名です。西洋料理の仔牛のコートレットを日本人にあうポークカツレツに仕上げました。とんかつは、このポークカツレツをあらかじめ切ってから出すものです。洋食の定番中の定番メニューです。「煉瓦亭」では、これ以降もエビフライ、オムライス、カキフライ、メンチカツなどの洋食メニューを次々と開発しています。レシピの開発は、そうカンタンではなかったようです。『あのメニュー』のなかにも以下のような記事があります。

エビフライのエビについてもあれこれと試してみた。元次郎氏(註:創業者)は最初、芝エビを揚げて出した。やがて車エビに代えたが、頭をとって開いた伊勢エビも揚げてみたという。「実験」には、実にさまざまな食材が使われたのだ。

きら星のようにならぶ洋食の名品メニューが生まれるまでに、相当な数の実験、試行錯誤がおこなわれたことがうかがえます。

横浜、山下公園近くにある「ホテルニューグランド」。前述のように元祖ドリアのお店としても有名です。終戦直後の昭和20年代にはアメリカの進駐軍に接収されていました。ここで、あのナポリタンが誕生しました。スパゲッティにケチャップだけという米軍食を、苦心の末につくったトマトソースを使って新しいメニューにしました。プリンアラモードもここが元祖です。米軍将校のご婦人たちのために開発したとのこと。最近は、あまりみかけなくなりましたが、昭和のころに豪華なスイーツといえばこれでした。

赤坂の四川飯店。現在は三代目の陳建太郎さんが活躍されています。初代の陳建民さんは、日本の中華料理の伝説的なシェフ。レジェンドですね。昭和30年代の前半に、出身地の四川料理を日本人にあうようにアレンジして麻婆豆腐、担担麵、エビチリソース、回鍋肉などを開発しました。日本の中華料理店がいまあるのは、陳建

渋谷にある「壁の穴」。ミートソースかナポリタンしかなかった昭和38年に、革新的な新メニュー、たらこスパゲティをだして大ヒットメニューになりました。そのほか納豆、アサリ、ウニ、椎茸など日本の食材を使った新メニューを連続的に開発して、和風スパゲティのジャンルを確立しました。日本のスパゲティ界に革命の嵐が吹き荒れた!といっても大袈裟ではないかもしれません。

3.さらに連続的に元祖メニューをだしているお店

連続して元祖メニューをだしているお店で忘れてはいけないお店があります。元祖テリヤキバーガーやライスバーガーの「モスバーガー」です。日本発のハンバーガーチェーン店。特にライスバーガーでは日本の味を次々にハンバーガーにしています。

「チェーン店なんだから当たり前だろ」と思われるかもしれません。しかし、ファストフードのチェーン店がオリジナルのメニューを「いつも出しているのか?」という目でみると、意外と少ないものです。サイズを変えたり、トッピングを追加したりなど、ちょっとしたアレンジのメニューはよくみかけます。けれども、オリジナルメニューとなると、なかなかありません。

もっとよく考えると、実はハンバーガーチェーンの王者、「マクドナルド」も革新的なメニューを連続的に提案して成長してきた企業です。いまは普通に思えるカウンターでの接客やフランチャイズチェーンシステムなど運営や経営における新しい仕組みもマクドナルドが開発しました。しかし、革新的なオリジナルメニューを連続的に出したからこそ、ここまでの成長があったのだと思います。世界指標にまでなったビッグマック*。ほかにエッグマフィン、フィレオフィッシュ、ホットアップルパイなど数えきれないほどの新メニューを、いまも続々と投入しています。

*ビックマック指数(BMI)は、イギリスの経済誌『エコノミスト」が毎年発表する指数です。ビッグマックは基本的に各国同質であることから、自国のビックマック価格とアメリカの価格とを比較することで、為替レートの実勢が測れます。2020年1月のレポートによると日本のビックマックは390円。アメリカでは5.67ドル。390÷5.67で1ドル約69円ですが、実際の為替レートは約110円。ビックマック指数から考えると、もう少し円高になってもおかしくなさそうです。

4.外食産業は1週間に新メニューを100点開発できるか

ホルモン鍋、ローストビーフ丼、チーズタッカルビなどが、最近の新メニューでしょうか。まだまだ、たくさんあるのでしょうが、不勉強で思いつきません。個人飲食店も多い外食産業では、新しいメニューの発売に関する統計やデータがみつかりません。なので、どのくらいの新メニューがでているのかわかりません。

ファストフードのチェーン店がオリジナルの新メニューを出すためにはコストと時間がかかります。人気メニューになっても競合から類似メニューがすぐ出ます。メニューは広まり低価格化し、やがてあきられてしまいます。

チェーン店ではない飲食店ではどうなのでしょうか。街の飲食店のカンバンをみても「新メニュー登場」という文字をあまりみたことがありません。事業規模が小さい飲食店では、商品開発部門、人材、予算がありません。新メニューができないのは当然かもしれません。

比較検討ということでコンビニについて考えてみます。セブン‐イレブンでは、店頭の商品数は約2900品目。1年間で2900品目の約70%が入れ替わります。さらに、投入される新商品の数は毎週100品目になると発表しています(『セブン‐イレブンの横顔2018‐2019』)。それにしても、70%が入れ替わるとはすごいですね。単純に計算すると3年継続してコンビニの棚に残るものは、0.3×0.3×0.3=0.027。3%以下です。もうひとつ、新商品が1週間で100もすごいですね。驚異的な数字ばかりです。

飲食店などのメニューの数は50~100といわれています。1年間で、どのくらいのメニューが入れ替わり、いくつの新メニューが出てきているのでしょうか。

業種が違うので比較はできませんが、飲食業ではメーカーのように「新商品」をつくる思想があまりないのかもしれません。飲食店にマーケティングが不足していることとも近いような気がします。食品メーカーの人たちが死に物狂いで、新商品のアイデアを考えていることと比べると、ちょっと寂しい気がします。

5.「元祖メニューのあの店」に向かって走り出す

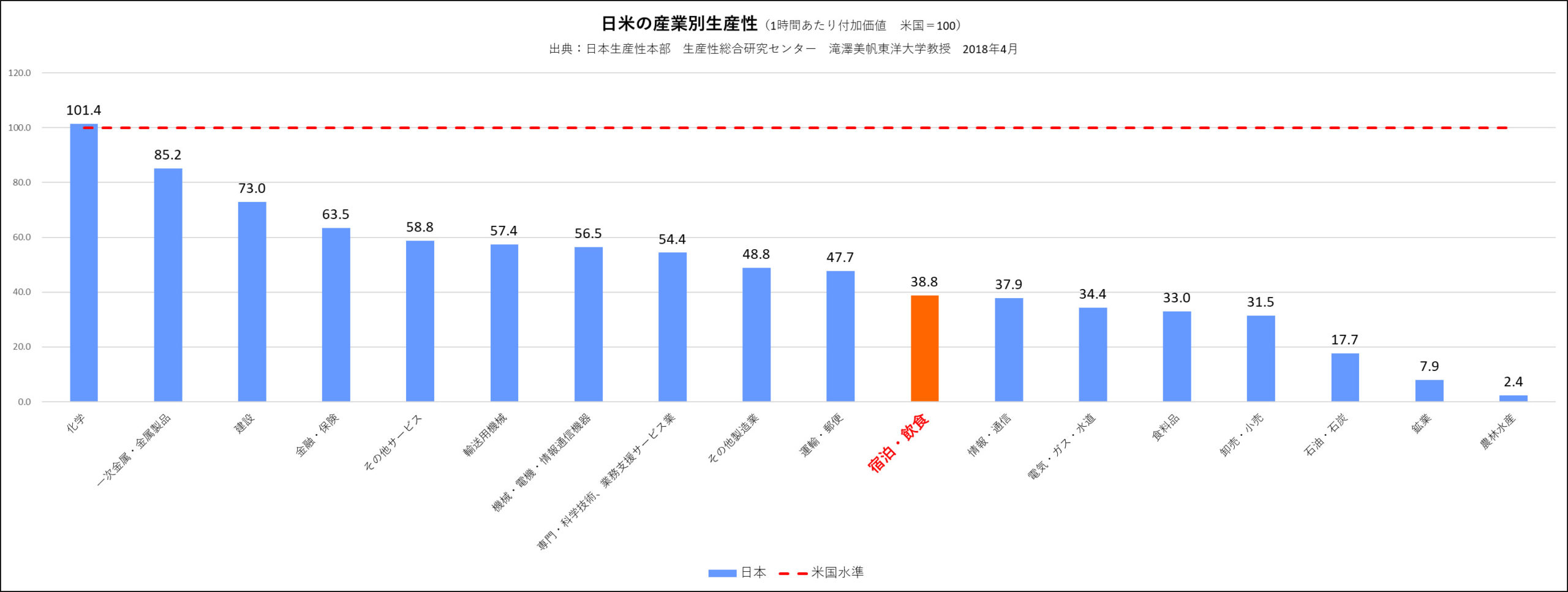

下の図のように、「宿泊・飲食」は生産性の低い業種となっています。生産性の低さ(=利益が少ない)は、働く人の給与に反映され、結果、人手不足です。「飲食店はブラック」などともいわれてしまっています。政府や専門家はIT化によって改善するべきだとも指摘しています。

しかし、ここまでのことを考えてみると、飲食店の低い生産性の要因のひとつとして、メーカーなどと比べるとオリジナルの新メニュー(新商品)が少ないことではないか、という疑念もわいてきます。

オリジナルの新メニューをだして、元祖のお店として認められるとブランドになります。元祖でブランド化されると「たったひとつのニッチなお店」としてのポジションが約束されます。競合するお店は、歴史をさかのぼって元祖のポジションを奪うことができないからです。

いくつかの元祖のお店に行ってみました。率直な感想として、「この味とサービスでこの値段ですか」というところもありました。でも「いいんです!」(サッカー解説のJ・カビラさんのようにご唱和ください)。「高くていいんです!」。おいしいのか、おいしくないのかではありません。元祖のお店なら、お客さんは食べてみたいのです。

ニッチであれば、利益率の高いビジネスが約束されます。高価格で付加価値があがり、生産性が高くなります。高い利益率はニッチ戦略の重要なポイントです。「元祖メニューのお店になる」は、飲食店のニッチ・マーケティング戦略のひとつの成功事例です。

オリジナルの新メニューの創作は大変です。しかし、チェーン店がメニュー開発するよりも、小さいお店ではハードルが低いはずです。なじみのお客さんに、「こんど、新メニューつくったんだけどどう?」と聞くことができます。反応がよくなければ、先人たちのように、改良と創意工夫をするだけです。それでもダメならなかったことにできます。そして、次!です。オリジナルの新しいメニューを連続的に提案し続けることも先人たちの知恵です。これが生き残りと成長に必要なことだと思います。

感染症拡大にからんで、飲食店は厳しい状態が続きます。元祖メニューの出現は、明治初期、関東大震災後、終戦後など社会全体が大変なときに数多く出現しています。社会が変わるときに、どうしても必要になって生まれるのかもしれません。であれば、「元祖メニューのあの店」に向かって走り出すのなら、いまが絶好の機会だと思います。

*参考

菊池武顕 『あのメニューが生まれた店』 平凡社 2013年

飯野亮一 『天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼』 ちくま学芸文庫 2019年

西山松之助 『たべもの日本史総覧』 新人物往来社 1994年