「マーケティングだったらブランドだろ」と言われそうです。マーケティングにブランド論がなければ牛肉のないスキヤキです。私の場合は紅ショウガだけの牛丼ですが。

ニッチ・ビジネスのブランディングとはどんなものなのか。ニッチな飲食店のマーケティング企画室ならこれに答えないわけにはいきません。

解答です。真にニッチ・ビジネスならすでにブランドはできています。ブランド広告は不要。ブランド強化には「コンテンツ」と「創業者の物語」です。

「ブランドやブランディングはとっくに承知。早くニッチ・ビジネスのブランディングの結論を」という方は第2章から読み進めてください。

第1章 ブランドについての理解

●「ところでブランドってなに?」。ほかと差別化するもの

ブランドとは、ほかの商品やサービスと差別化するためのものです。「このブランド、知っている」ということで名前が知られ、品質が約束されたりします。

たとえばフランスやイタリアでつくられている牛の皮のバッグ。みんなが知っているアルファベットのブランドマークが入っていたら高いお値段です。「100万円」と言われてもしかたありません。

もし、あなたが牛の皮でバッグをつくったら、いったいいくらで売れるのでしょうか。20分の1の5万円でも難しいのではないでしょうか。ブランドがないからです。

ブランドがあれば高い価格で売ることができます。ブランドが人気になればたくさん売ることもできます。ブランドで他社との差別化ができます。競争に勝つことができるということです。

高い価格には基本的な機能以外にも別の機能があります。バッグならものを入れること以外にということです。

記号消費です。「意味を買う」ということです。ブランドのバッグを買う人は「私は高いもの(ブランド)を買える人」ということを伝えるために買います。あるいは「デザインのいいファッション(ブランド)を身に着けるセンスある人」ということを伝えることもできます。

実用を買うのではなく、自分を象徴するものを買うということです。つまり、ほかの人に見てもらうために買うということです。

お客さまに高い価格で買ってもらえる。この機能をつくるためにお金を使って広告などをしています。ブランディングのひとつの方法です。

最終項目に「ブランドについて知っておくと便利なこと」を少しだけ書いておきます。参考にしてください。

●「では差別化をどうするの?」。ブランディングが大事です。

差別化は経営学者のマイケル・ポーターが『競争優位の戦略』のなかで3つの基本戦略としてとりあげています。基本戦略には「コストリーダーシップ」と「差別化」、それを絞りこんでいく「集中(差別化集中とコスト集中)」の3つです。

コストリーダーシップとは、コスト(仕入れ)を低くして大量に販売することです。安売りするということではありません。ユニクロなどを思い浮かべてください。

差別化については、ポーターは方法としてブランド、技術、顧客サービスなどをとりあげています。「あのお店オシャレ。フランス人建築家のデザインだって」(ブランド)とか「あのお店、今年ミシュランの星とったらしいよ」(技術)とか「あのお店のシェフがイケメン。憧れのバスケ部のキャプテンに似ている」(顧客サービス)というようなことですね。

差別化のなかでブランディングは重要な戦略です。マーケティングの神様、P・コトラーは「ブランディングとは製品やサービスに力を授けること」と言っています。ブランディングは、ブランドを強くしてライバルとの差別化をさらに進めて競争に打ち勝つためのものです。

ブランドを構成するものには、エレメントとも言いますが、名前(ブランドネーム)、ロゴタイプ(ブランドネームのデザイン)、ロゴマーク、キャラクター、キャッチフレーズ、ブランドカラー、ジングル(CMでいつも使う音楽)、パッケージなどがあります。飲食店ならお店のデザインや内装、スタッフのユニフォームもそうですね。そのひとつひとつを改善して、ブランドの価値を高めていくことがブランディングになります。

●ブランディングの中心は広告

大きな企業が広告するのは差別化を伝える必要があるからです。伝えなければいけないお客さまがいっぱいいるから「広告」します。

クルマであれば多くの競争相手がいます。私の個人的な感想ですが、クルマはみんな同じように見えます。街で走っているクルマでブランドがわかるのは自分が乗っていたクルマぐらいです。「どこのクルマなのかわからない」。近くで見ようとすると「危ない!」。ひかれちゃいます。

ブランドをしっかり、ひろく世間のみなさんに伝えておかないと、自社のクルマを買ってもらえません。タレントを出演させてCMをつくりテレビで流します。伝えること、つまり広告には莫大な費用がかかります。

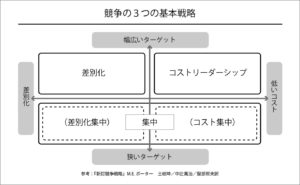

ブランディングにかかる費用のなかで、とくに多くの予算を使うのが広告です。日本で使われる広告費は2022年で約7.1兆円です。テレビの広告に約1.8兆円、ネット広告は3.1兆円、そのほかプロモーション広告などで2.2兆円です。

つまり、ブランディングには、大変なお金がかかるということです。

大企業のようにたくさんのお金がないニッチ・ビジネス。そのブランドとは、ブランディングとはどういうものになるのでしょうか。

第2章 ニッチ・ビジネスのブランド論

●ニッチであれば悩む必要がない。すでにブランドができているから

ニッチ・ビジネスならば基本となるブランドが確立しています。ニッチはすき間ではありません。独自の地位、ポジションです。だから差別化のためのブランディングについて悩む必要はありません。

ほかのブランドのように、ブランドの調査をしたり、自社のブランドをどこに置くべきか悩んだり(ポジショニング)、七転八倒してキャッチフレーズをつくったりする必要はありません。

差別化を超えて「独自性」があるからです。ニッチは生態学では「生態的地位」です。「生き物が生存するための唯一の独自ポジション」のことです。つまり独自の生き方です。ほかの生き物と争うことはありません。

生き物でもビジネスでも同じです。独自のポジションが確保できているなら、ほかとの競争や差別化は必要ありません。

ニッチを選ぶことができたなら、すでに基本的なブランドは確立しているはずです。しかし、それがうまく伝わるようになっているかは問題です。

たとえばブランドネームがちゃんとできているかです。ニッチを表すものなので、ここが重要です。ニッチな飲食店なら店の名前は「命」と同じです。「筋肉食堂」。筋トレ好きの人のための飲食店です。「生姜料理 しょうが」。説明不要のわかりやすい名前です。ニッチのブランドネームはニッチの本質を表します。

名前があれば、なにもしなくていいわけではありません。キャッチフレーズやロゴなども、どんなニッチなのかが伝わりやすいものにする必要があります。そういうことでのブランディングは必要です。しかしブランドについて悩むことは圧倒的に少ないはずです。

●ニッチ・ビジネスなら「コンテンツ・マーケティング」。ニッチな情報を伝えること

ニッチは独自のポジションです。ニッチを決めた段階で「自分がなにものであるか」はすでに明確です。でもブランディングは必要です。だからと言って広告でつくるものではありません。

「ニッチは小さいからお客さまを集める必要がある。だから広告しなかったら、お客さまは来てくれないじゃないか」と心配するかもしれません。

しかしニッチのお客さまはニッチの情報を探しています。ニッチに関する情報は、ニッチなので本にも雑誌にも、場合によってはWebサイトにもありません。もし見つけることできたら「ヤッタ!発見した」と喜ぶはずです。

探しだしてもらうためにはWebサイトを使ってニッチに関する情報をお客さまにていねいに伝えること。つまりコンテンツ・マーケティングです。ネット上にニッチに関する記事をのせていくことです。ここに集中すべきです。

ニッチが決まれば、伝えるべき内容も、伝えるべきお客さまも決まります。適切なニッチの情報が出せれば、お客さまのほうから見つけてくれます。見つけて喜んでくれます。ニッチの情報を求めているからです。だからニッチ・ビジネスに広告は不要なのです。

●ニッチ・ビジネスなら「ストーリー・マーケティング」。人の関わりが人を呼ぶ

ジャック・トラウトは『独自性の発見』のなかで「最後は究極のブランド、つまり『人物のブランド化』で、多くは創業者が会社の差別化を100パーセント代表している」と語っています。ニッチ・ビジネスに取り組む人なら必ず面白い話になります。大変だからです。創業者の苦労話は人を引きつけます。

パナソニックの創業者、松下幸之助の創業時の話や二股ソケットの話は身につまされる話として記憶に残ります。

ケンタッキーフライドチキンの店にはカーネルサンダースのキャラクターが使われています。フライドチキン、日本語では「鶏のから揚げ」です。珍しいわけでもないチキンが世界にこれほどまで広がったのは「おじいさんなのに、頑固においしいチキンをつくったんだね」という印象が人びとの記憶になっているからだと思います。

ニッチ・ビジネスであれば、ニッチにたどり着くまでの話があります。ほかの人がやっていないビジネスです。苦労もあるはずです。またニッチの専門家でもあるので語りたいことがヤマのようにあるはずです。

ストーリー・マーケティングです。物語であれば人間の脳は記憶しやすくなります。創業者の話を提供するだけで消費者の心に残るブランディングができます。

人は人に興味があります。たくさん自社の製品の広告をしても、共感は得られません。率直で誠実な話であれば記憶に残り、そこから自然に広がっていきます。やはり広告は不要です。

●ニッチ・ビジネスのブランド論まとめ。広告は不要。そしてコンテンツとスーリー

ニッチ・ビジネスに広告は不要です。広告は、用事のない人の耳を引っ張りあげて、無理矢理名前を叫んで聞かせています。眠たそうな人の目をこじ開けて、目のなかに商品のイメージをねじこんで見せています。

ニッチ・ビジネスで広告するとなると、あの広い代々木公園のなかのあちこちにグラス100個を置いて、そこに1,000mの高さからヘリコプターで水をまいて、それぞれのグラスに水を満たす作業と同じです。面白いたとえ話だと思ったのですが、かえってわかりにくいですか。

ニッチ・ビジネスを広めるためにはネットです。ネットに情報があればお客さまが見つけてくれます。見つけてくれたお客さまが「欲しい情報」があることが大切です。コンテンツ・マーケティングです。

もうひとつは「人」。ストーリー・マーケティングです。ニッチ・ビジネスの創業者などの「話」には必ず面白いものがあるはずです。

この二つの要素を整えることでニッチ・ビジネスのブランディングは広告を使わずにつくることができます。

最後に一言。ブランディングに関しては、さまざまな理論が研究され生まれ続けています。また当室でもニッチな飲食店への支援を通じて新たな学びが生まれています。今後、さらに新しい知見によってこのページを書き換えすることになると思います。この点をご了承ください。

(2023年5月更新)

<参考文献>

M.E. ポーター/土岐 坤、服部照夫、中辻万治訳『競争優位の戦略』ダイヤモンド社 1995

ジャック・トラウト/吉田利子訳『独自性の発見‐消費者の心をつかむ唯一の方法』海と月社 2011

<ブランドについて知っておくと便利なこと>

(1)ブランドとは

「個別の売り手もしくは売り手集団の商品やサービスを識別させ、競合他社の商品やサービスから差別化するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはそれらを組み合わせたもの」

アメリカ・マーケティング協会の定義です。

(2)ブランドの機能とは

①出所の表示。ブランド名があるので識別ができます。消費者の選択もしやすくなります。

②品質の表示。ブランド名によって品質や価値が判断できます。消費者が品質を判定しやすくなります。

③宣伝広告。ブランド名を広告することなどによって評判を高めることができます。消費者にとっては自分のステイタスをあらわすシンボルにもなります。

④資産価値。ブランド名そのものが資産としての価値を持ちます。売買されることもあります。ブランドの資産価値はブランドエクイティとも呼ばれます。

(3)ブランドの資産、ブランドエクイティとは?

①ブランド知名度。「その名前知っている」。ブランドの名前を尋ねたときに知っているかどうかということです。

②ブランドロイヤルティ。「オレ絶対にコレじゃなきゃ買わない」。ブランドへの消費者の忠誠心のことです。

③知覚品質。「これって私的にココが最高」。お客さまが思っているブランドの品質です。

④ブランド連想。「トヨタと言ったら日本を代表するクルマブランドだ」。ブランド名で思い出すこと、連想することです。

<参考文献>

フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー/監修恩藏直人『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント』丸善出版 2016

ブランドについてはマーケティングの神さま、P・コトラーの本を読むとよくわかります。教科書ですからじっくり読むといいと思います。しかし、教科書はどういうわけか眠くなるものです。睡眠薬です。しかも私には劇薬みたいです。